Domenica 31 luglio Clan e Noviziato del gruppo scout Agesci Vignola 1 (per intenderci i ragazzi più grandi, dai 16 ai 22 anni) sono partiti per la route estiva. 32 persone tra ragazzi e capi (tra loro anche mio figlio, un “ragazzo del ‘99”: vedi), destinazione Reggio Calabria. A fare servizio per una settimana a supporto del gruppo di volontari diocesani che accolgono i profughi convogliati nel porto della città. Profughi in carne ed ossa, non astratte immagini dei mass media. Profughi che giungono sulle coste italiane dopo un viaggio di qualche migliaio di chilometri e di qualche mese (in alcuni casi qualche anno), eventuale soggiorno nelle prigioni libiche (con violenze annesse), traversata del Mar Mediterraneo su improbabili barconi. Quelli che sopravvivono, insomma. Profughi che puzzano, soffrono, qualcuno con scabbia, qualcuno (pochi per fortuna) con tubercolosi. Profughi che parlano lingue diverse (a volte arabo, a volte francese, a volte inglese) e raccontano, se ne hanno voglia, la loro “avventura”. Uomini, donne. Ma anche tanti “minori non accompagnati” – più impegnativi da gestire. Esseri umani. Forse è meglio ricordarlo. Il caso ha voluto che lo stesso giorno, domenica 31 luglio, sulla Repubblica (edizione Bologna) una pagina intera ospitasse le dichiarazioni dei sindaci delle più importanti città dell’Emilia-Romagna. “Siamo al limite, tocca ad altri” – questo in sintesi il loro messaggio. Le solite “due Italie” – niente di nuovo. In cui i rappresentanti delle istituzioni non sono quelli che fanno la figura migliore. Vediamo perché.

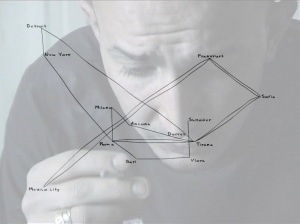

Home to go, 2001, opera dell’artista albanese Adrian Paci (Scutari, 1969)

[1] A dare il via alle proteste dei sindaci è stato il modenese Gian Carlo Muzzarelli che ha scritto al ministro degli interni Alfano (vedi). Queste le sue parole: «Occorre garantire, anche attraverso un migliore coordinamento tra le Prefetture, l’equilibrio a livello nazionale e regionale delle quote di assegnazione che tenga conto delle realtà, come la nostra, che hanno già fatto ampiamente la propria parte e che sono arrivate al limite delle capacità di accoglienza». Nulla da dire sulla prima parte: l’equa ripartizione dei profughi – ovvero ciascun territorio faccia la propria parte – è sacrosanta. Se fino ad oggi non è stato così è giusto modificare, riequilibrando. E’ la seconda parte che lascia perplessi. Ma Muzzarelli non è il solo. “Sui numeri siamo vicini al limite” – aggiunge il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi. E rincara la dose l’assessore di Bologna Luca Rizzo Nervo: “Ci devono essere dei limiti per garantire una buona accoglienza, altrimenti il sistema non regge”. Poi però andiamo a vedere i numeri. Il quadro è certamente impegnativo, ma nient’affatto drammatico. In tutta la regione Emilia-Romagna ci sono ad oggi (ultimi dati del tavolo di coordinamento tra Regione, aziende sanitarie, comuni e prefetture) 8.110 stranieri registrati nei centri di accoglienza e 1.019 nei progetti SPRAR che prevedono un’ospitalità di lungo periodo. In tutto 9.129 profughi. Su una popolazione di 4.454.393 persone (all’1 gennaio 2016). Insomma, lo 0,2%. Due profughi ogni mille abitanti. Difficile pensare che si sia il raggiunto il massimo punto di carico del “sistema” (non a caso il provvedimento che il governo sta mettendo a punto per meglio gestire l’“emergenza” profughi prevede un tetto di 25 profughi ogni 1.000 abitanti, dunque assai più elevato rispetto ai valori di cui si parla oggi) . E’ bene tenerlo presente per un semplice motivo: difficilmente questi “flussi umani” si arresteranno. Si può essere contrariati, ma basta sentire i racconti di queste “persone” per capire il perché di questi arrivi.

Center of temporary stay, 2007, opera dell’artista albanese Adrian Paci (Scutari, 1969).

[2] Perché gli scout vignolesi a Reggio Calabria? Perché a Reggio Calabria si registra un flusso di volontari (il gruppo scout Vignola 1 è arrivato l’1 agosto ed ha “dato il cambio” a gruppi scout di Monza e di Messina)? Perché lì c’è il Coordinamento Diocesano sbarchi (vedi). Perché quella è l’unica città in cui è in corso un esperimento particolare: “un patto di ferro tra istituzioni e cittadini, dove le prime, Prefettura in particolare, hanno permesso a persone comuni quello che in nessun altro porto d’Italia avviene con regolarità: l’ingresso nella zona “rossa” riservata al primo monitoraggio dei migranti sbarcati con le navi della Marina o comunque di Triton, il programma di controllo delle frontiere europee di mare voluto dall’agenzia Frontex. Non solo forze dell’ordine e operatori umanitari accreditati, quindi: a Reggio Calabria ruotano almeno 80 volontari, giovani e meno giovani, laici e religiosi, che aiutano con la loro presenza, a fianco dell’assidua opera della Protezione civile e di altri enti come l’Ong Save the children, a rendere l’accoglienza quello che dovrebbe sempre essere, un atto di umanità verso fratelli e sorelle meno fortunate perché costrette a scappare dalla patria per guerre, persecuzioni o impossibili condizioni di vita” (vedi). Non so se, come racconta il settimanale del no-profit Vita, la presenza dei volontari rende il momento dello sbarco e della prima accoglienza “più umano” rispetto a quanto avviene in altri porti del Sud Italia. Proprio non lo so. Ma so che gli scout di Vignola si sono inseriti in un programma di assistenza, ascolto, animazione. I volontari maggiorenni hanno fatto questo. I minorenni hanno svolto il lavoro di “retrovia”: gestione dei magazzini, selezione del vestiario, attività logistica, ma anche intrattenimento di “minori non accompagnati” nei centri di prima accoglienza. In una settimana hanno partecipato alla “gestione” di due sbarchi, uno dei quali particolarmente impegnativo.

Turn on, 2004, film on dvd, opera dell’artista albanese Adrian Paci (Scutari, 1969)

[3] E i sindaci dei comuni della Calabria? La loro posizione è decisamente più scomoda di quella dei sindaci emiliani. E non l’hanno scelta loro. Il “nostro” disagio diventa relativo conoscendo il loro. Su la Repubblica di lunedì 1 agosto (il primo giorno in Calabria degli scout del Vignola 1) il sindaco di Corigliano Calabro (provincia di Cosenza, poco più di 40mila abitanti) pronuncia il suo “noi non ce la facciamo più”. Nel porto del comune calabrese la nave della Marina Militare “Bettica” ha “scaricato” 837 migranti. Tra questi 68 minori africani, 53 dei quali senza genitori. A Corigliano il palazzetto dello sport è stato riconvertito in “centro di prima accoglienza” per i minori, perché ad oggi la legge prevede che questi debbano essere accolti nel comune in cui sbarcano (si sta provvedendo alla modifica legislativa). Insomma, serve un po’ di senso della prospettiva. Soprattutto per i comuni che non sono in prima linea – ovvero non sono città portuali del Sud.

Klodi, 2005, film on dvd, opera dell’artista albanese Adrian Paci (Scutari, 1969)

[4] Il fatto è che non bisogna farsi illusioni. Il fenomeno della fuga dai paesi del “terzo mondo” devastati da guerre o da altre grandi o piccoli catastrofi non è destinato a fermarsi a breve. L’Unione Europea fa fatica ad affrontare il tema in modo coordinato. In ogni caso la posizione più coraggiosa l’ha assunta mesi fa Angela Merkel (vedi), capo del governo in Germania (e leader di un partito di centrodestra, è bene ricordarlo) – ma i numeri dei profughi da accogliere sono assai maggiori rispetto alle prime stime. Ma non è l’Italia, pur in difficoltà, a sopportare il peso maggiore. La “crisi dei migranti del 2015” (ma non è ancora finita), come è stata definita, “ha visto l’arrivo in Europa di un milione di rifugiati e richiedenti asilo provenienti per l’80 per cento da paesi devastati da guerre prolungate (in particolare Siria, Afghanistan e Iraq). La gran parte ha fatto richiesta di asilo in Germania, che da sola ha accolto circa 500mila rifugiati nel 2015 (40 per cento siriani), un dato quintuplicato rispetto al 2014. Un tale afflusso di persone rappresenta uno dei più grandi movimenti migratori della storia europea recente. In realtà, a livello globale c’è stata una crisi ben più ampia: l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) stima che nel 2015 ci siano stati più di 12 milioni di profughi nel mondo, forzati a emigrare a causa di conflitti o persecuzioni, e richiedenti asilo. L’86 per cento dei rifugiati è oggi ospitato in paesi quali il Kenya, la Turchia e il Libano. Molte di queste persone, però, avrebbero urgente bisogno di essere ricollocate in altri paesi” (vedi). Dunque cosa facciamo? Alziamo muri? Filo spinato sulle coste? Spariamo ai barconi?

Amara ironia in questa vignetta di Altan (da L’Espresso del 28 luglio 2016)

[5] Non è facile gestire l’accoglienza profughi per un sindaco emiliano. Non è facile soprattutto se si continua a dare una rappresentazione distorta della realtà. Meglio parlare chiaro ai propri cittadini – certo è assai scomodo. Ma forse bisogna iniziare a dire che questo evento ci sta interrogando – ci chiede di aprire gli occhi (le “carrette del mare” e gli sbarchi di profughi non sono un fenomeno televisivo) e ci chiede come noi, ciascuno di noi, intendiamo reagire. Difendere puramente il livello di benessere raggiunto (e che già è stato eroso da una crisi economica di cui non si vede la fine) anche al “prezzo” di distogliere lo sguardo sulla sofferenza altrui. Oppure cercare una qualche forma di compromesso. Rinunciare a qualcosa per accogliere estranei – che poi vuol dire salvare loro la vita. Nella “rossa” Emilia è troppo facile celebrare la memoria della Resistenza, dell’Olocausto o dichiararsi contro le mafie (vedi). La storia ha già svolto il compito di “insegnarci” da che parte stare. Ma rischiamo sempre di prendere posizione troppo tardi. A cose fatte. E’ l’interrogativo da cui parte un bel libro del giovane storico Carlo Greppi, Uomini in grigio. Storie di gente comune nell’Italia della guerra civile, Feltrinelli, Milano, 2015 (vedi). Il prologo si intitola “Quando la Storia bussa alla nostra porta”. Ecco. La Storia bussa alla nostra porta, sotto forma di profughi. Non è facile rispondere – aprire la porta oppure no. E bisogna essere consapevoli che la scelta dell’accoglienza potrebbe costarci non poco. Detto questo io sto con gli scout. Sento che è quella la scelta giusta. Certamente sono di parte (vedi).

Sul numero 4/2016 della rivista Il Mulino un articolo di Giuseppe Sciortino (pp.659-666) ripercorre lo sviluppo nel tempo in Europa delle politiche di accoglienza profughi. “Politiche dell’asilo. Una prospettiva storica” – questo il titolo. Quello che può essere chiamato il “regime europeo dell’asilo” si afferma negli anni ’90, trainato dall’iniziativa della Germania. Consiste da un lato nel mantenimento del diritto d’asilo come diritto individuale, riconosciuto dagli stati. Abbinato però ad un’implementazione assai controllata, rigorosa o anche “cavillosa”. In ogni caso questo regime, diffondendosi e venendo fatto proprio dall’UE, consente (salvando il principio dell’asilo come diritto individuale) di “migliorare sensibilmente le condizioni del suo esercizio in molti paesi europei” (p.663). Nel frattempo, però, la congiuntura internazionale rende anche evidenti i limiti, ovvero i pre-requisiti necessari alla sua tenuta. Servono allora stati-filtro attorno all’UE (è la funzione che svolge – ben remunerata – la Turchia) che non facciano passare troppo agevolmente, ovvero trattengano, le grandi masse di profughi (oggi vi sono 4,8 milioni di rifugiati dalla crisi mediorientale in Turchia, Libano, Giordania). Ma servono anche accordi tra i membri interni della UE per la redistribuzione dei profughi, visto che gli accordi di Dublino, oggi vigenti, prevedono che il primo stato europeo attraversato da un richiedente asilo è responsabile della sua protezione. E la politica di redistribuzione UE non sta funzionando o avanza molto faticosamente (un problema mitigato dal fatto che i primi paesi di arrivo dei profughi in genere non sono quelli in cui i profughi intendono fermarsi – e ciò per diversi motivi). D’altro canto la riduzione delle risorse per gli aiuti umanitari (Sciortino cita il caso del World Food Program che nel 2014 ha ridotto, per carenza di sostegno, le distribuzioni alimentari ai profughi a 13,50 $ AL MESE) spinge i rifugiati alla mobilità. Alla ricerca di condizioni di sopravvivenza. Di fronte a questi scenari appaiono davvero ridicole (per non dire di peggio) le lamentazioni dei sindaci dell’Emilia-Romagna (che, lo ricordiamo, ha sinora accolto profughi nella misura dello 0,2% della popolazione residente). Ciò che semmai i sindaci di questa regione potrebbero utilmente fare è usare i network internazionali in cui le loro città sono inserite per richiedere almeno due cose: (1) una politica di redistribuzione dei profughi che funzioni (ovvero anche improntata ad un principio di equità); (2) un sistema di controlli alle frontiere UE gestito direttamente da forze di polizia UE (ovviamente da costituire). Comunque, la conclusione è questa: “Abbinare apertura normativa e restrizione fattuale è sicuramente la peggiore delle politiche, ad eccezione di tutte le altre.” (p.666). E’ un po’ semplificatorio dire che le alternative in fondo sono solo due: completa chiusura o completa apertura. La prima, propugnata dal populismo di destra, affonda (assieme ai barconi) anche l’idea “normativa” di Europa (libertà & diritti universali). La seconda, propugnata dal populismo di sinistra, è chiaramente insostenibile. Occorre muoversi, con intelligenza e sensibilità, nella vastissima “terra di mezzo”. Ma qui, ancora più che altrove, sono i dettagli a configurare l’inferno o invece un posto in cui vivere/sopravvivere dignitosamente. Mi sembra che gli scout vignolesi a Reggio Calabria un contributo l’abbiano dato.